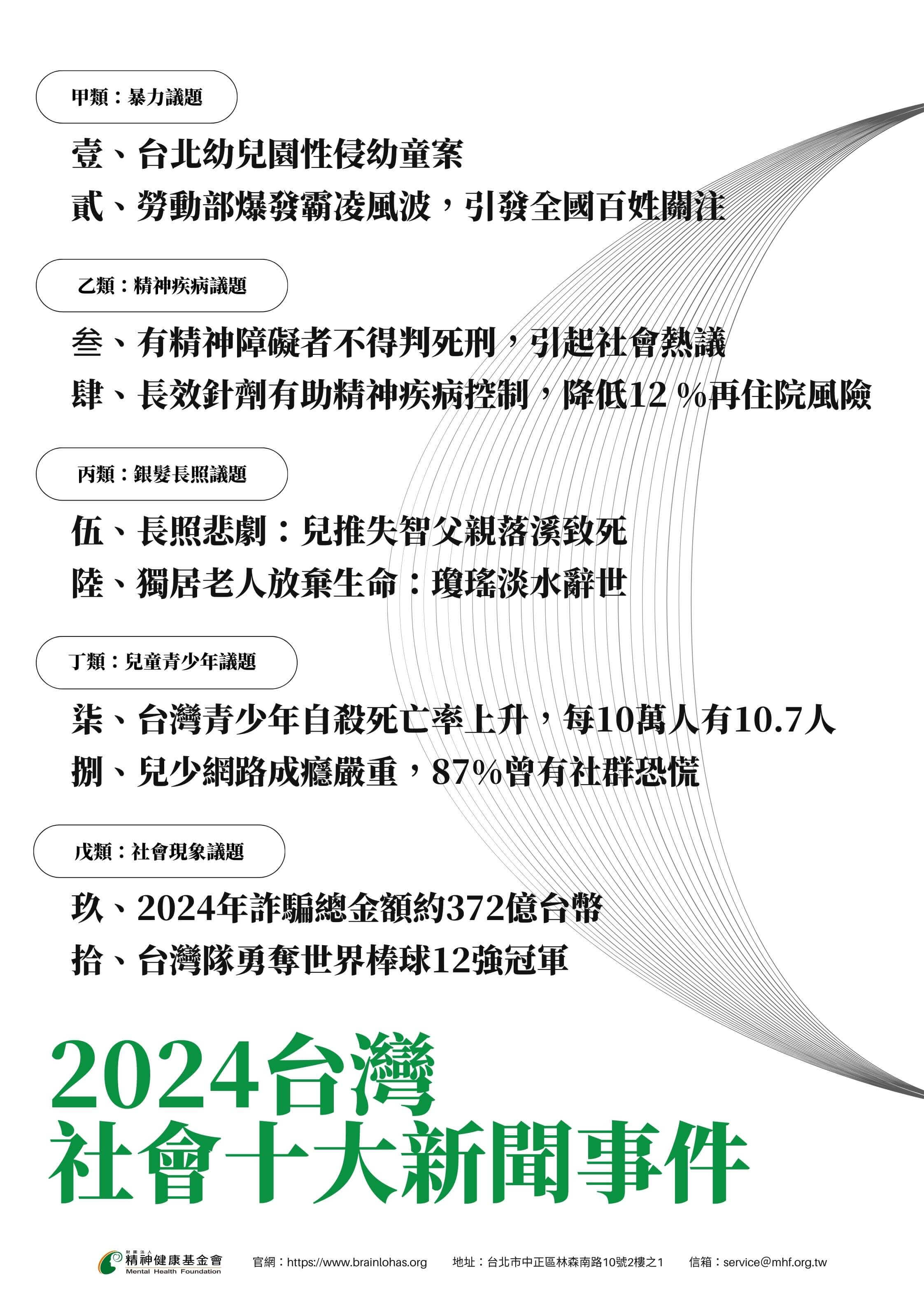

壹、台北幼兒園性侵幼童案

#評論人:楊聰財(精神健康基金會健康指數組召集人、精神科醫師、醫學博士、臨床教授)

#事件:

一台灣台北市「培諾米達幼兒園」性侵幼童案件時隔兩年再度引爆輿論。該幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵學童案件,持續在台灣延燒

二 毛畯珅涉嫌性侵偷拍6童 二審認定犯逾200罪刑期加重至28年8月

# 評論:這篇評論深入探討了台北幼兒園性侵案件的背景,並從精神健康的角度提出了一系列改進建議。評論強調,社會應該從這類事件中學習,進一步完善兒童保護機制,預防未來的犯罪,並確保受害兒童的心理復原。以下是幾個關鍵觀點:

- 完善兒童保護法規,確保及時介入:

當前法律對於兒童隱私的保護存在問題,使得媒體無法及時揭露案件,讓犯罪者有機可乘。應修法,在保護隱私的同時,提供公開透明的資訊,幫助社會提前發現並防範這類事件。 - 強制涉案人員停職,杜絕再犯機會:

如果性侵案件有指控,應立即停職,避免嫌疑人繼續接觸兒童。這不僅能保護更多孩子,也能防止犯罪者繼續作案。 - 加強學前教育機構的監督與審查:

對於幼兒園教保人員的背景調查應更加嚴謹,建立長期的監控機制,確保兒童的安全。 - 設立兒童心理創傷支持機構:

受害兒童的心理創傷可能持續一生,因此應提供免費的心理治療資源,幫助孩子恢復心理健康,減少未來的心理問題。 - 促進家長教育,提高防範意識:

家長應該提高對性侵害的認識,了解異常行為的徵兆,並學會如何保護孩子,避免悲劇發生。 - 優化媒體報導機制,兼顧兒童隱私與社會警覺:

改善媒體報導規範,能夠在不泄露受害兒童隱私的情況下,讓案件得以及時曝光,促使社會提高警覺。 - 強化公務機關與司法部門的協作:

在案件處理過程中,應建立跨部門協作機制,保證有效追查犯罪者,避免案件拖延。 - 增設家長與學校的即時通報機制:

當家長發現問題或學校內部發現異常,應及時通報並啟動調查,確保快速反應。 - 提高犯罪者懲罰力度與社會監督:

除了刑期外,對於性侵案件的犯罪者應結合心理評估與監督機制,避免其再次接觸兒童。 - 強化全民意識,共同監督兒童安全:

兒童的安全應成為全社會的責任,不僅是家長或教師,政府與公民也應共同維護兒童的安全。

建議:台灣在兒童保護方面還存在諸多缺陷,必須從法律、行政監管、媒體報導以及心理復原等方面加強改進。透過完善的法規、加強的監管機制、提高的社會防範意識,才能有效預防未來的犯罪,保障兒童的身心健康,並促進社會的安全與穩定。

貳、勞動部爆發霸凌風波,引發全國百姓關注

#評論人:楊聰財(精神健康基金會健康指數組召集人、精神科醫師、醫學博士、臨床教授)

#事件:悲劇的發生與社會震撼

2024年11月4日,39歲的吳姓公務員在勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署辦公室內輕生,引發社會極大震撼。事後揭露,他長期遭受上司謝宜容的職場霸凌,包括公然辱罵、超時工作、假日緊迫追蹤等高壓管理方式。事件曝光後,輿論譁然,輿情聚焦於政府機關內部的管理文化與職場環境問題。

# 評論:這篇評論聚焦於勞動部職場霸凌事件,並提出以下幾個要點:

- 職場霸凌與影響:事件揭示了長期霸凌對員工心理健康的破壞,包括過度工作與情緒壓力,最終導致受害者選擇輕生,凸顯了公部門工作環境的問題。

- 監督體制失靈:勞動部高層未能有效處理霸凌問題,部分高層被指責包庇與縱容,顯示出體制內的監督缺失。

- 社會反應與改革需求:事件引發社會與政治界的強烈反響,要求改革公部門的管理文化,並建立更完善的申訴與保護機制。

- 改革建議:建立透明的申訴管道、加強主管情緒管理培訓、設立獨立監督機構,以及限制公務員超時工作,以保障員工健康與勞動權益。

這起事件應成為推動公務機關與社會改革的契機,改善職場文化與勞動條件。

叁、有精神障碍者不得判死刑,引起社會熱議

#評論人:胡海國(國立台灣大學醫學院名譽教授、精神健康基金會董事長)

#事件:判斷死刑犯是否有精神障礙 醫學會憂恐違醫學倫理

憲法法庭判故意殺人罪以死刑為最重本刑部分合憲,但若被告有精神障礙,或其他心智缺陷,不得執行死刑。被告受死刑諭知後有精神障礙或其他心智缺陷者,不得執行死刑。相關法規須修法。

司法精神醫學會今天指出,當精神醫學鑑定判斷,涉及生命時,恐有違醫學倫理的維護生命宗旨。

# 評論:這篇評論探討了關於精神障礙者是否應該被判死刑的問題,並對相關法規與倫理挑戰提出了深刻見解。

- 法規與倫理問題:評論指出,憲法法庭雖然認為死刑對故意殺人罪的判決合憲,但若被告有精神障礙或心智缺陷,則不應執行死刑。司法精神醫學會對此法條表示擔憂,擔心這會違反精神醫學的倫理,尤其是當精神醫師在生命相關的鑑定中可能面臨倫理困境。

- 理想情況:社會擁有良好的精神醫療制度,能使精神障礙者得到有效治療,從而穩定病情,避免犯罪。

犯罪的原因:若精神障礙者犯罪,可能由兩個主要因素造成:一是反社會人格障礙,二是未能獲得適當的治療。

治療與責任:如果罪行是由於病情未獲治療所致,那麼病人、家庭、社會及醫療體系都應對這些錯失負責。在這樣的情況下,是否判處死刑需謹慎考量。 - 改善措施與社會責任:評論建議,應該完善社區精神醫療服務,通過健全的社會安全網來預防精神疾病患者犯罪。精神醫療的目標是治療病人的精神症狀並幫助其社會復歸,從而避免類似事件的發生。

- 改革建議:建立透明的申訴管道、加強主管情緒管理培訓、設立獨立監督機構,以及限制公務員超時工作,以保障員工健康與勞動權益。

總結來說,這篇評論強調,對於精神障礙者,死刑的判決應該更謹慎,並且社會應加強對精神健康的理解和治療體系的建設,避免悲劇的發生。

肆、長效針劑有助精神疾病控制,降低12 %再住院風險

#評論人:胡海國(國立台灣大學醫學院名譽教授、精神健康基金會董事長)

#事件:長效針劑有助精神疾病控制 國衛院:降12 %再住院風險

精神疾病的治療對患者以及家屬都是一大困難。近年政府與醫界大力推動「長效針劑」治療,希望幫助患者穩定地控制病情,早日回歸社會。國衛院最新研究指出,曾因思覺失調症住院的患者,若在首次住院後定期使用長效針劑治療,與從未使用長效針劑者相比,可降低12 %到13 %的再住院風險。

# 評論:該評論強調了長效針劑對精神健康治療的益處,尤其在降低再住院風險方面。主要要點包括:

- 長效針劑有助於確保病人持續服藥,減少因漏服或用藥不當而引發症狀復發的風險。

- 雖然藥物穩定症狀,但社會復健對長期康復至關重要。病人必須學習應對日常生活壓力的技巧,以防止症狀再次出現。

- 治療過程是動態的,需在精神健康穩定和應對壓力能力之間保持平衡。過度的壓力仍然可能引發症狀,即使在使用藥物的情況下。

- 病患照護應關注社會融合與定期精神科支持,以維持整體心理健康,避免病情復發。

- 台灣的社區心理衛生中心旨在提供持續的支持,確保病人得到醫療和社會復健,提升其成功回歸社會的機會。

總結來說,長效針劑在穩定病情和預防再住院方面有效,但全面的治療方法,包含社會與心理支持,是達成長期康復的關鍵。

結論: 長效針劑的使用顯示出在精神疾病治療中不可忽視的價值,尤其在提高患者的服藥依從性和穩定病情方面具有顯著作用。然而,治療的成功並不僅限於藥物控制,患者的社會復歸、心理調適和生活壓力管理也是至關重要的。社區精神醫療支持系統的推動,將有助於改善精神疾病患者的整體生活質量,實現真正的社會復歸和精神健康的長期維護。

伍、長照悲劇:兒推失智父親落溪致死

#評論人:黃宗正(台大醫院精神醫學部主治醫師、台大醫院失智共照中心主任、台灣精神專科教育醫學會理事長)

#事件:桃園市復興區東眼山今年8月發生一起人倫悲劇,32歲楊姓男子疑似不想照顧患有失智症的父親,喝酒壯膽後,將73歲老父親推下山坡,再拉到溪邊溺斃,桃園地檢署偵結,將楊姓男子依殺人罪起訴,將由國民法官審理。

# 評論:這篇評論深入分析了桃園市發生的悲劇事件,並提出了如何積極應對失智症長照問題的建議。

- 事件回顧:32歲的楊姓男子在面對照顧患有失智症的父親的壓力下,將73歲的父親推下山坡並溺斃,這起悲劇凸顯了照顧者在照顧失智症患者時所面臨的巨大心理壓力。

- 照顧者壓力:失智症患者的50%-90%會出現精神行為問題,這對照顧者來說是一個極大的挑戰,可能引發憂鬱、焦慮等心理健康問題。單一照顧者承擔重任時,過度壓力會增加焦慮和情緒波動,且未能有效管理壓力可能導致衝動行為。

事件前的飲酒行為顯示照顧者可能以不健康的方式應對壓力,這增加了悲劇發生的風險。 - 社會與家庭支持:事件揭示了家庭內部的衝突和情緒管理問題,顯示出有效的溝通與情緒管理對防止悲劇至關重要。失智症患者的數量隨著人口老化而增加,台灣預計到2025年將有35萬人,2041年將達到68萬人,這對照顧體系的需求提出了更大的挑戰。

- 建議:應加強對失智症照顧者的支持和教育,提高他們應對挑戰的能力,減少家庭內部衝突的風險。每個家庭應該提前規劃應對失智症的策略,並做好未來照顧的準備。同時,政府應進一步優化長照體系,以解決這類不幸事件的根本問題。

總結來說,這起事件是對社會在失智症照顧方面的一個警示,呼籲加強照顧者支持、社會福祉體系建設,並做好未來老齡化社會的長期規劃。

陸、獨居老人放棄生命:瓊瑤淡水辭世

#評論人:黃宗正(台大醫院精神醫學部主治醫師、台大醫院失智共照中心主任、台灣精神專科教育醫學會理事長)

#事件:知名華文作家瓊瑤於2024年12月4日在新北淡水的家中輕生,享年86歲。盡管她老年體衰後選擇輕生,在遺書中瓊瑤希望大家明白生命中的磨練是有意義的,仍願意用自己的經歷鼓勵他人珍惜生活。

# 評論:這篇評論反思了瓊瑤選擇輕生一事所帶來的社會及心理健康議題,特別是關於老年人面對身心衰老和孤獨感時的心理狀態。以下是幾個關鍵點:

- 老年人的健康與心理狀況: 瓊瑤在她的遺書中表達了對衰老和病痛的恐懼,這反映了許多老年人在面臨健康問題和身體衰退時的脆弱心理。許多長者可能在身體無法再承受病痛時,選擇結束自己的生命。這樣的選擇讓人們重新思考對死亡的態度及如何面對老年生活的質量問題。

- 死亡話題的社會禁忌與討論: 瓊瑤的坦率表達促使社會更正視死亡這一話題。雖然在華人社會中,死亡通常是個禁忌,但她的行為讓更多人願意公開討論如何面對死亡、如何準備與接受終老的問題。

- 對年輕人的寄語與生命的意義: 瓊瑤在遺書中強調了對年輕人的祝福,希望他們珍惜生命並勇敢面對挑戰。儘管她選擇了以自己方式結束生命,但她依然反思並提醒他人珍視生命中的每一刻,這反映了她在面對死亡的時刻,對生命的深刻理解與愛惜。

- 孤獨感與社會支持的重要性: 瓊瑤的離世突顯了老年人可能面臨的孤獨與社交隔離,這是當代老年人面臨的一個常見問題。據研究顯示,10-30%老年人面臨孤獨感,這可能進一步加劇其心理健康問題。因此,年輕一代需要更加關心長輩,並幫助他們建立積極的社交網絡,避免他們感到被遺忘。

- 政策與社會介入建議: 此事件也提醒社會應該積極推動預立醫囑和遺囑的宣導。透過政策支持和社區活動,可以幫助老年人面對疾病與死亡的問題,減少心理壓力,並在生命的最後階段擁有更多的控制感。

瓊瑤的故事提出了一個警醒,提醒我們在面對死亡這一話題時,不僅要關注老年人的生理健康,也需要重視他們的心理健康。建立支持的社會環境和健康的心理態度,對於改善老年人的生活質量和心理狀態至關重要。